Katholische Pfarrgemeinde Sankt Pankratius Vorhelm

Einrichtungen

(Beim Anklicken der "blau" unterlegten Wörter kommen Sie zu den Informationen und durch Anklicken werden die Fotos größer)

Ein kurzer Führer durch die Ortsgeschichte und die Kirche St. Pankratius zu Vorhelm

(Zusammenstellung durch Pastor em. Hermann Honermann)

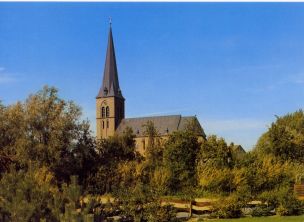

Außenansicht |

Blick aus der Luft |

Innenansicht |

Innenansicht - Ostern 2016 |

Innenansicht - 2023 nach Neuanstrich |

Kurztexte und Tafeln zur Vorhelmer Geschichte: Zu Vorhelms Geschichte haben sich im Internet einige Fehler eingeschlichen, die korriegiert werden müssen. Dazu dienen diese Texte:

|

|

|

|

|

|

Spuren

der Vergangenheit

Archäologische Untersuchungen gerade in

jüngster Zeit haben zu neuen Erkenntnissen

geführt. Funde aus der Steinzeit und der

Bronzezeit belegen, dass damals schon Menschen das

Gebiet um Vorhelm durchstreiften. Aus dem

Jahrhundert vor Christus wurden keltische Münzen

und Fibeln gefunden. Bereits kurz vor Christus gab

es in mehreren Bereichen Vorhelms

dauerhafte Siedlungen. Die Zeit der

Völkerwanderungen bedeutete auch für Vorhelm

manche Umbrüche. Danach aber ist Vorhelm

durchgehend besiedelt gewesen.

Der

Name „Vorhelm“

In Vorhelm kreuzten zwei alte Handelswege:

Der „Hellweg“, der von Norden nach Süden führte und

hinter Vorhelm zum Galgenberg anstieg. Dann die

„Friesenstraße“, die von Westen

nach Osten ging und ebenfalls hinter Vorhelm zu den

Beckumer Bergen anstieg. Dieser Anstieg hieß „Helle“.

Jahrhunderte lang machten Durchreisende die Erfahrung,

dass Vorhelm der

Ort vor der „Helle“, vor dem Anstieg war, und nannten

ihn schließlich „Vor-Helle-Heim“, woraus der Name

Vorhelm entstand.

Wulfbert

und Amulger

Nach

langen Kriegen hatte Karl der Große die Sachsen

unterworfen. Unter dem heiligen Liudger und seinen

missionarischen Mitarbeitern fanden die Sachsen zum

christlichen Glauben. Im Jahr 805 soll

Liudger in Ahlen einen Blinden geheilt haben. Darüber

sprach man auch in Vorhelm. Auch Wulfbert aus Vorhelm

hatte davon gehört. Er hatte einen kranken Sohn namens

Amulger. Der Vater hatte die

Hoffnung, dass der inzwischen verstorbene Bischof

Liudger auch sein Kind heilen könnte und pilgerte

deshalb zum Grab des Heiligen im Kloster Werden bei

Essen. Das Kind wurde geheilt. Ein Mönch

des Klosters hat diese Begebenheit aufgeschrieben,

unmittelbar nach dem Jahr 864. Hier taucht zum ersten

Mal in der Geschichte der Name Vorhelm auf und zum

ersten Mal hören wir etwas über

gläubige Christen in Vorhelm. An der Kirche steht ein

Denkmal, das an Wulfbert erinnert.

Vorhelm

wird ein Kirchspiel

Vorhelm

war längst vor 1193 eine Pfarrgemeinde geworden, aber in

diesem Jahr wurde sie dem Archidiakonat St. Mauritz

unterstellt. Sie war dem heiligen Pankratius geweiht,

einem Patron, der bei den

Rittern und bei den Kreuzfahrern besonders beliebt war.

Dem Pfarrgebiet wurden die Bauerschaften Isendorf

(„Tönnishäuschen“), Eickel („Bahnhof“) und die

Dorfbauerschaft zugeordnet. Damit

wurde nicht nur die Pfarrgemeinde, sondern zugleich auch

das Dorf Vorhelm im rechtlichen Sinn errichtet. Die

Kirche wurde auf Grund und Boden des Hofes Borgmann

erbaut, der früher dem

Domkapitel gehörte. Deshalb ist anzunehmen, dass die

Kirche als Eigenkirche des Domkapitels gebaut wurde.

Das einzige Foto von der "alten Kirche": Abbruch im März 1891 |

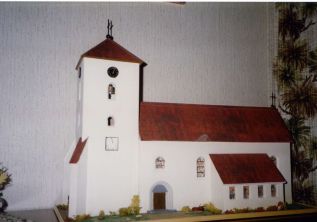

So könnte die "alte Kirche ausgesehen haben - Modell: Wolfgang Rüdiger |

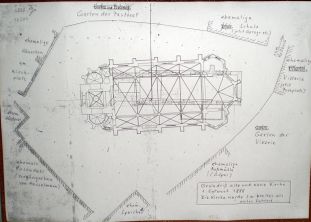

Grundriss von 1888 |

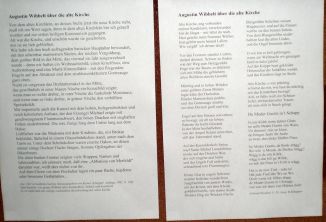

Wibbelt-Gedanken über die "alte Kirche" |

So sahen die Vorgängerbauten unserer St. Pankratiuskirche aus (Alfons Oskamp hat diese Modelle gebaut) |

Die

alte Kirche

Sie

war eine romanische Kirche mit einer flachen Holzdecke,

daher schon vor dem Jahr 1150 erbaut. 1487 wurde durch

Witwe Nelle Torck eine Vikarie St. Anna mit einem Altar

gestiftet. In einer Rechnung

von 1521 ist davon die Rede, dass man die Kirche

eingeweiht habe. War sie entweiht worden? Es ist wohl

eher davon auszugehen, dass sie abgebrannt war, zumal um

1525 neue Glocken angeschafft

wurden. 1632, im Dreißig-jährigen Krieg, fiel sie

(wieder) einem Brand zum Opfer, wurde aber wieder

hergestellt und erst 1655 eingeweiht. Um die Kirche lag

der Friedhof. Am Turm war ein Gebeinhäuschen

angebaut. In der Kirche gab es im Chor Gräber für

Angehörige des Hauses Vorhelm und vor dem Chor Gräber

für die Geistlichen. Den Besitzern des Hauses Vorhelm

war das Patronatsrecht zugefallen.

Sie setzten in Abstimmung mit dem Pastor die Provisoren

ein. Sämtliche Kirchensitze waren „vermietet“. Jede

Familie hatte ihre festen Plätze.

Die

neue Kirche

Die

alte Kirche war nicht nur baufällig, sondern vor allem

zu klein geworden. 1891 wurde sie abgerissen. Es gab im

Pfarrgarten eine Notkirche, bis die neue am 25.10.1893

eingeweiht werden konnte.

Sie war gut doppelt so breit und knapp doppelt so lang

wie ihre Vorgängerin. Der Turm ragt mit 60 Metern hoch

hinaus. Der Spitzname „Klein Köln“ kam auf. Architekt

war zunächst Diözesanbaumeister

Hilger Hertel senior, nach dessen Tod sein gleichnamiger

Sohn.

1951 (?): Messe in der Kirche mit Pastor Anton Janning und Vikar Heinrich Ahland auf der Kanzel |

Blick zum Altar - 1994 |

Renovierungen

Eine

größere Renovierung geschah in den Jahren 1964-70

entsprechend den Vorstellungen des Konzils. Hochaltar,

Chorgestühl, Hochkanzel, Seitenaltäre und Kommunionbank

wichen einem neuen Altar

und einem neuen Ambo. Die Sakristei wurde vergrößert und

unterkellert.

1991-93

wurden Dach und Mauerwerk saniert und der Innenraum neu

gestrichen. Das Tabernakel wurde in eine Sandsteinstele

gefasst, die kleinen offenen Beichtstühle zu

Beichtzimmern umgebaut.

Tabernakelwand 1992 |

Tabernakelwand ab 20017 |

Der

Chorraum

Links

und rechts vom Tabernakel finden sich an den

Schrägwänden zwei Steinreliefs aus dem alten Hochaltar.

Das eine zeigt, wie Melchisedech Brot und Wein

darbringt, das andere, wie Abraham

seinen Sohn Isaak opfern will (ein Opfer, das Gott nie

will). Sie galten als Sinnbilder für das Messopfer.

Ebenfalls

aus dem alten Hochaltar stammen zwei größere Holzreliefs

an den Seitenwänden, welche die Taufe sowie die

Kommunion des hl. Pankratius darstellen. Jeweils links

und rechts daneben

finden sich kleinere Holzreliefs aus der alten

Hochkanzel. Sie stellen dar: Die Bergpredigt, die

Seepredigt, die Kindersegnung und die Tempelreini-gung.

Über

dem Tabernakel hing der Corpus des Gekreuzigten. Er

stammte als Dauerleihgabe aus einer Kreuzigungsgruppe

beim Hof Schulze Middig, deren Nebenfiguren Maria und

Johannes gestohlen

wurden. Das Tabernakel selbst stammt wieder aus dem

ehemaligen Hochaltar.

Oben an den Seitenwänden sieht man links die hl. Ida von

Herzfeld, was ursprünglich Hirschfeld bedeutet. Daher

der Hirsch an ihrer Seite. Gegenüber findet sich die hl.

Anna mit ihrer Tochter Maria.

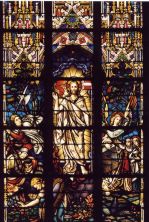

Weihnachtsfenster |

Osterfenster |

Pfingstfenster |

Die Heiligen (von links): Elisabeth, Michael, Cäcilia |

Martyrium des hl. Pankratius |

Die Heiligen (von links): Antonius, Anna und Liudger |

Die

Chorfenster

Sie

zeigen uns in den oberen Bildern von links nach rechts

die „Werke Gottes“: Die Menschwerdung, die Auferstehung

und die Geistsendung, entsprechend den kirchlichen

Hauptfesten Weihnachten,

Ostern und Pfingsten.

Darunter

sind sieben Heilige dargestellt. Sie stehen für das, was

Menschen mit den Gaben Gottes erreichen können: Es sind,

wieder von links nach rechts: Die

hl. Elisabeth von Thüringen mit den Rosen.

Sie steht für die christliche Nächstenliebe.

Der

hl. Erzengel Michael mit dem Schild und dem Schwert. Er

tritt mit seinem Fuß auf den Kopf des Teufels. Auf

seinem Schild liest man „Quis ut Deus?“. Es ist die

lateinische Übersetzung des

Namens Michael. Er bedeutet: „Wer ist wie Gott?“ Michael

steht für die Ehre Gottes und für den Kampf gegen das

Böse.

Die

hl. Märtyrerin Cäcilia ist die Patronin der

Kirchenchöre. Darum hat sie eine Orgel in der Hand. Sie

steht für das Lob, die Bitten oder die Klagen, die

Menschen betend oder singend vor Gott bringen.

Im

Mittelfenster ist das Martyrium des hl. Kirchenpatrons

Pankratius dargestellt. Links thront der römische

Kaiser, der den Tod des jugendlichen Christen befiehlt,

weil er sich weigert, den Kaiser anzubeten.

Im Hintergrund holt der Henker mit dem Schwert aus. Im

Vordergrund betet kniend Pankratius. Von rechts oben

reicht ein Engel dem Märtyrer Krone und Palme als

Siegeszeichen.

Im

rechten Fenster zunächst Antonius von Padua. Er wurde

von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis fast in die

Gegenwart in Tönnishäuschen sehr verehrt. Tönnishäuschen

war zeitweise ein richtiger

Wallfahrtsort, obwohl der eigentliche Patron der Kapelle

dort der Einsiedler Antonius ist. Antonius trägt das

Jesuskind und die Lilie.

Das

nächste Bild zeigt Mutter Anna mit ihrer Tochter Maria.

Auf einem Spruchband ist Jesaja 11,1 zitiert. Seit 1487

gab es in der Vorhelmer Kirche eine Vikarie und einen

Altar zur hl. Mutter Anna.

Schließlich

folgt ganz rechts der hl. Liudger, der erste Bischof von

Münster. Er trägt in seiner Hand die Abteikirche von

Essen-Werden, wo er begraben ist.

Die

übrigen Kirchenfenster sind alle späteren Datums und

ohne bildliche Darstellungen.

Seitenkapelle |

Die

Kapelle

In der

Seitenkapelle (rechts) befindet sich an der Stirnwand eine

Holzstatue, die Maria mit dem Jesuskind darstellt. Maria

sitzt, und Jesus steht auf ihrem Schoß, dem Betrachter mit

segnender Hand zugewandt.

An

der Fensterwand hängt vorn eine Statue des hl.

Herman-Josef mit einem Apfel in der Hand, dann ein Foto

von der seligen Maria Gräfin Droste zu Vischering und

schließlich die hl. Agnes mit dem Lamm.

An der Wand gegenüber hängt ein Gemälde von der Aufnahme

Marias in den Himmel.

Das Kirchenschiff

Vor der

Kapellentür steht der Taufstein und in dessen Nähe eine

Holzstatue des hl. Pankratius, an dessen Grab in Rom die

Getauften ihr Taufversprechen erneuerten.

Eine

Marienstatue mit dem Jesuskind findet sich links vorne

in der Kirche.

Die

Kreuzwegbilder wurden nach längerer Auslagerung 1980

renoviert und wieder aufgehängt.

Die

ehemaligen Beichtstühle wurden in die neugeschaffenen

Beichtzimmer einbezogen.

An

der Rückwand des Mittelschiffes befinden sich zwei

Holzstatuen: Der hl. Antonius von Padua mit dem

Jesuskind und eine neue Statue der hl. Elisabeth mit den

Rosen. Die Statue des hl. Judas Thaddäus,

die vorher an dieser Stelle war, wurde in die

Turmkapelle gebracht.

Unter dem Turm

Hier

befinden sich zwei Kapellen: An der Südseite ist ein Bild

der Immerwährenden Hilfe und in der Nähe eine Vitrine mit

einer „Bückerbibel“.

Die

Kapelle an der Nordseite ist den Verstorbenen gewidmet.

Hier sind Gedenktafeln für die Gefallenen der Kriege

1815, 1864, 1870-71, 1914-18 und 1939-45, ferner eine

Holzstatue des hl. Josef mit

dem Jesuskind sowie ein Holzrelief der Kreuzigung,

darunter eine Vitrine mit dem Gedenkbuch der

Verstorbenen seit 1945.

Orgelbühne

Turmuhr

Turmkreuz

Glocke

Orgel,

Uhr, Glocken und Kreuz

Die

ehemalige Orgel auf der Empore stand seitlich an den

Wänden in einer akustisch ungünstigen Position, um nicht

das große Westfenster zu verstellen. Sie war so schadhaft

geworden, dass sich eine

Reparatur nicht mehr lohnte. Zunächst diente eine kleine

elektronische Orgel vor der Sakristeitür als Ersatz. 1981

wurde eine größere elektronische Orgel auf der Empore

installiert, die inzwischen von

einer Computerorgel abgelöst ist.

Die

Kirchenuhr ist eine mechanische mit elektrischem Aufzug

und zwei Schlagglocken an der Stirnseite des Turmes für

Stunden- und Viertelstundenschläge.

Die

ehemaligen Kirchenglocken wurden im Krieg von den Nazis

beschlagnahmt. Die jetzigen Glocken wurden 1949 in

Gescher gegossen.

Das

alte Turmkreuz, das noch auf dem Kirchplatz zu sehen

ist, musste 1980 durch ein neues ersetzt werden.

Am 12.3.1986 wurde die Kirche unter Denkmalschutz

gestellt.

Literatur

über Vorhelm

Augustin

Wibbelt: Der versunkene Garten, 322 S., 1991, 6. Aufl.,

Hrsg. Rainer Schepper.

Theodor

Höwener: Aus der Pfarrchronik

von Vorhelm, 232 S., 1937 (im Pfarrarchiv).

Theodor

Höwener: Katholische Pfarrbücherei Vorhelm. (mit erstem

Teil der o.g. Chronik

und dem Büchereiverzeichnis), 107 S., 1937.

Pfarrchronik

1924-60, handgeschrieben (im Pfarrarchiv).

Heimatverein:

Vorhelm. Ein Heimatbuch, 160 S., 1954.

Heimatverein:

Vorhelm. Bildstöcke am Weg, 80 S., 1973.

Heimatverein:

Vorhelm in Bild und Wort, 100 S., 1975.

Heimatverein:

Uese Dichter Augustin Wibbelt, 57 S., 1978.

Johannes

Schulze Everding: Belauschte Natur. Tiergestalten in

Hecken und Bäumen (überwiegend Zeichnungen), 56 S.,

1977.

Johannes

Schulze Everding: Mit Augustin Wibbelt auf heimatlichen

Spuren, 90 S., 1984.

Anne

Schmitz: Das niedere Schulwesen im Kirchspiel Vorhelm in

den Jahren 1809 bis 1896, 170 S., Manuskript, 1983.

Pfarrgemeinderat:

Vorhelmer Kurzgeschichten, 56 S., 1990

Hermann

Honermann: Die St. Pankratiuskirche zu Vorhelm, 200 S.,

1993.

Hermann

Honermann/Christian Wolff: Tönnishäuschen. Kapelle und

Bauerschaft in Vorhelm. 282 S., 1999. Dazu Ergänzung:

Hermann

Honermann: 250 Jahre Kapelle Tönnishäuschen, 16 S., 2002

Adam

Georg Graf Schall: „In den Jahren des Kampfes um die

christliche Weltanschauung.“ Die katholische

Pfarrgemeinde St. Pankratius zu

Vorhelm in der Zeit der nationalsozialistischen

Herrschaftsetablierung. 2004. Manuskript.

Adam

Georg Graf Schall: „Mit wahrer Demuth und kindlichem

Zutrauen“. Caspar Maximilian Reichsfreiherr Droste zu

Vischering. Diplomarbeit, 91 S.

Hildegard

Latzel/Ursula Kiowsky: Dem de Holsken päß, de treckt en

sick an. Döhnkes und Anekdoten der Vorhelmer

Dorfgeschichte, 136 S., 2004.

Hans

Strack: Mosaik der Erinnerungen. Meine Zeit im

westfälischen Vorhelm. 2009. Hrsg. Heimatverein Vorhelm.

Hermann

Honermann: Häuser- und Personenlisten des Kirchspiels

Vorhelm 1498-1832, 157 S, 2010.

Hermann

Honermann: Das Dorf vor der Helle. Aus Vorhelms ältester

Geschichte. Bielefeld 2021

Artikel in anderen

Büchern und Schriften

A.

Ludorff: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Beckum,

1897, S. 83-87

Anton

Schulte: Zur älteren Geschichte von Vorhelm, in: Quellen

und Forschungen zur Geschichte des Kreises Beckum, Bd 5,

S. 248-266 (1953/54)

Kunst

im Kreis Warendorf, S. 44-56: Ludger Schulte:

Ahlen-Vorhelm 1991.

Michael

Rüther: Altes Siedlungsgelände in Vorhelm In: Heinrich

Kemper: Spuren der Vergangenheit. Archäologie in Ahlen,

S. 59-60.

Hermann

Honermann: Gaststätten in Vorhelm, in „Münsterland.

Jahr-buch des Kreises Warendorf“ 2013, S. 65-69, 2014,

S. 198-207, 2015, S. 220-221

Hermann

Honermann: Johannes Schulze Everding. Leben, Werk und

Würdigung eines namhaften Vorhelmers, in „Münsterland.

Jahrbuch des Kreises Warendorf“ 2014, S.363-369.

Hermann

Honermann: Vom Schwerbrocker Leichweg zur Dorffelder

Straße. Alte Wege und Bauerschaften in Vorhelm, in

„Münsterland. Jahrbuch des Kreises Warendorf“ 2018, S.

70-75

Paul

Eckholt: Eisernes Brevier. Erzählungen, Gedichte. Darin

S. 126-149: Vorhelmer Tage.

Heinz-Jörg

Eckhold:

Die Rundholz. Deutsche Familiensaga... S. 111-129 Ferien

in Vorhelm, auch an anderen Stellen. (Pfarrbücherei)

Ferner:

Etliche

Jubiläumsschriften der Vereine., Artikel im „Beflügelten

Aal“, Kopien und Notizen aus verschiedenen Archiven,

besonders aus dem Archiv des Hauses Vorhelm.

Hier geht es zu den Fotos vom

Altarraum,

Innenraum,

Figuren,

Kreuzweg,

Krippen

und

Kirche von außen.

Hier geht es...

- zu den aktuellen Pfarrnachrichten

- zu interessanten Terminen

- zu Fotos aus der Vergangenheit

- zu Presse-Artikeln aus früheren Zeitungen

- zu interessanten Beiträgen aus früheren Pfarrbriefen "KONTAKTE"

häuschen

Startseite